В.А. Дудин. ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ, Воскресенской церкви с. Якшино Солигаличского района (Рыженков Сергий Андреевич), (1879 – после 1943 года),

В.А. Дудин. ПРОТОИЕРЕЙ СЕРГИЙ, Воскресенской церкви с. Якшино Солигаличского района (Рыженков Сергий Андреевич), (1879 – после 1943 года),

20 сентября 2019 года (7 сентября по ст. ст.) исполнилось 140 лет со дня рождения протоиерея Воскресенской церкви с. Якшино Солигаличского района Рыженкова Сергия Андреевича. Автор благодарит семьи Рыженковых и Шарапиных из г. Костромы за предоставленные материалы из жизни и службы священнослужителя.

Погост Якшино в разное время имел и другие названия: Беляки, село Воскресение, с. Якшино.

Сам погост, где стояла Воскресенская церковь, был небольшим – всего два – три дома для священнослужителей. Недалеко от погоста располагалась деревня Якшино, от которой храм и дома рядом с ним были хорошо видны. Церковь расположена на живописном месте, на высоком холме. Погост и деревню разделяли две небольшие речки – Попова и Якша, которые впадают в реку Толшма.

В деревне Якшино была небольшая вотчина, принадлежавшая Николаю Павловичу Окулову, который имел здесь 15 мужских крепостных душ. Он окончил Морской кадетский корпус и служил на Балтийском флоте. За участие в восстании 14 декабря 1825 года, в 1826 году был отправлен по этапу в Томский гарнизонный батальон.

Кроме того, часть крестьян в Якшине принадлежали деду вольнодумца — Прокофию Ивановичу Окулову, женатому на Елене Ивановне Черевиной, дочери солигаличского помещика Ивана Григорьевича Черевина, жившего в усадьбе Нероново Солигаличского уезда [2].

В 1795 году на средства прихожан в погосте Якшино была построена каменная Воскресенская церковь с каменной колокольней, каменной оградой и кирпичными воротами, взамен утраченной деревянной церкви. В церкви имелись три престола: в честь Воскресения Христова, в честь св. Архистратига Михаила и бесплотных Сил, и в честь преп. Сергия Радонежского, чудотворца.

В 1863 году церковь состояла в седьмом классе 2-го Солигаличского благочиннического округа и имела в собственности 33 десятины земли. В штате церкви состояли один священник и дьячок [3].

В 1911 году в собственности церкви имелось усадебной земли 1 дес. 950 кв. саж, пахотной – 28 дес. 1540 кв. саж, лесной – 2 дес. У священника был свой дом в собственности, псаломщик проживал в съемной квартире.

В 1863 году в пяти населенных пунктах прихода насчитывалось 57 дворов, в которых проживали 554 человека, из них мужчин – 235, женщин – 319. В 1911 году численность населения прихода увеличилось. Здесь проживали 1024 прихожанина, из них мужчин – 488 человек, женщин – 536, у которых основным занятием было сельскохозяйственное направление с отхожими промыслами (маляры, плотники) [4].

В 1870 году в погосте Якшино проживали 11 мужчин и 15 женщин, а в д. Якшино, в 61 дворе — 123 мужчины и 150 женщин.

К 1897 году д. Якшино насчитывала уже 100 дворов, 212 мужчин и 273 женщины, а погост — 3 двора, 5 мужчин и 4 женщины. В деревне была построена своя кузница, где можно было изготовить любую деталь для хозяйства. Кроме того, вблизи с деревней, на реке Толшме, стояли две толчеи и две водяные мельницы. Одна из них принадлежала крестьянам д. Якшино, а другая известному солигаличскому купцу Николаю Николаевичу Собенникову. Рядом с мельницами стояли по одному двору.

К 1907 году, несмотря на неоднократные пожары, деревня Якшино стала одна из самых крупных в Солигаличском уезде. По численности населения она уступала только деревне Великово (Совега). Так, если в Якшине в 101 дворе проживали 546 жителей, то в Великове в 111 дворах 588 человек. В погосте Якшино в трех дворах, рядом с храмом, проживали 8 человек, в основном священнослужители и их семьи.

Рыженков Сергей Андреевич, родился 7 сентября 1879 года (по ст. ст.) в деревне Якшино в семье крестьянина — отходника. В 1896 году Сергей окончил IV-й класс Солигаличского духовного училища и удостоен был перевода в I-й класс духовной семинарии.

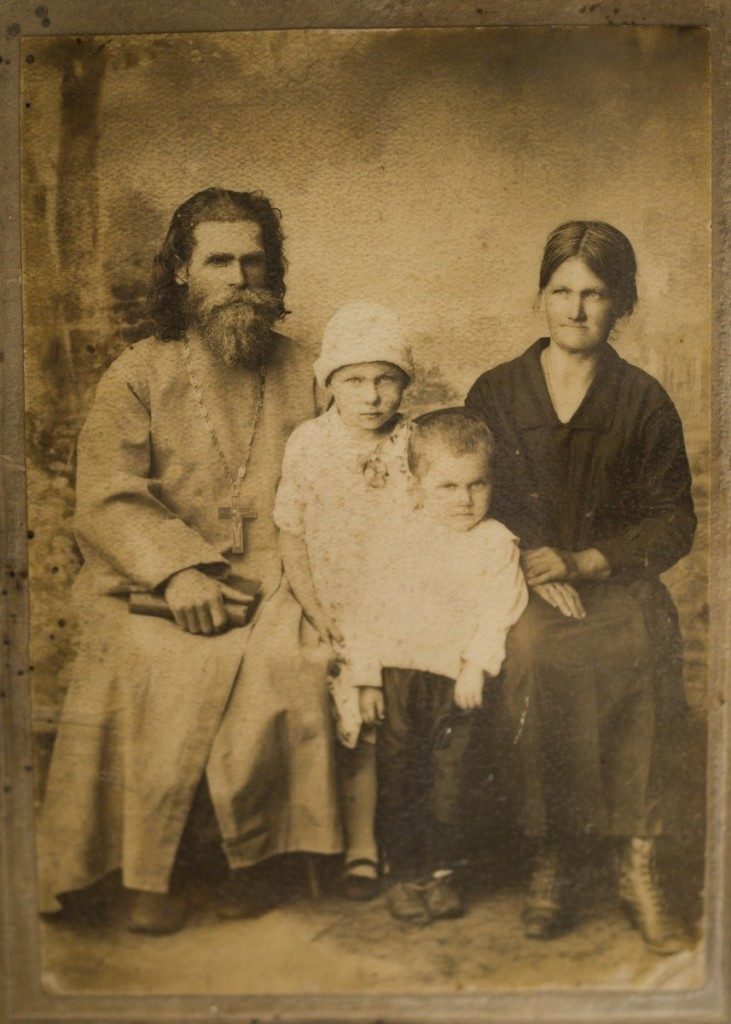

Протоиерей Сергий (Рыженков) с матушкой Марией и двумя детьми: Маргаритой и Михаилом. Фото ок. 1917 г. Фотографию предоставила праправнучка о. Сергия – Евгения Шарапина (Рыженкова).

21 мая 1902 года он заканчивает Костромскую духовную семинарию, и в том же году женится на Марии Геннадьевне Розановой (род. 26.12. 1885 года), дочери Геннадия Матвеевича Розанова, дворянина г. Костромы. 10 ноября 1902 года рукоположен священником к Воскресенской церкви с. Якшино. Вместе с молодыми супругами в Якшино из Костромы приехали родители Марии Геннадьевны – Геннадий Матвеевич и Александра Петровна Розановы. Александра Петровна, ок. 1855 г.р. (в 1915 году — 60 лет), состояла из духовного звания, не только помогала семье священника, но и с 1904 года была просвирней в церкви [5]. Кроме службы в церкви отец Сергий с 23 ноября 1903 года был заведующим и законоучителем Якшинской церковно-приходской школы, с 30 января 1904 года законоучителем Соловьевского начального училища (рядом с погостом Сретенье), с 10 марта 1909 года законоучителем Хомутининского земского училища. В 1912 – 1915 годах он член благочиннического совета Солигаличского уезда.

В первые годы службы отца Сергия, на месте старого церковного дома, был построен новый, одноэтажный деревянный большой дом с 13 окнами с двором для содержания скота и хранения сена. В доме была большая библиотека.

Семья священника быстро росла, и к 1917 году у них появились на свет девять детей: Анна, в 1903 году, Петр, в 1906 году, Маргарита, в 1908 году, Сергей, в 1910 году, Михаил, в 1912 году, и еще четверо детей умерли в младенчестве. После революции родились еще двое: в 1924 году — Мария, а в 1926 году — Александр.

Кроме того, Рыженковы воспитывали двух племянников, детей Веры Геннадьевны Розановой – сестры матушки Марии. В хозяйстве Рыженковых содержалось большое количество скота (две коровы, две лошади, телята, овцы, куры…), занимались разведением пчел, пасека доходила до 40 ульев. Вначале приходилось нанимать работников по уходу за скотом, ульями, сенокошением, но как только стали подрастать дети – наймом не занимались, работали всей своей большой семьей во главе с отцом Сергием [6].

С 1917 года русская церковь подверглась гонениям большевиков. Священнослужители подверглись жесточайшей репрессии, но многие из них не отвернулись от Бога, не оставили службу.

Семья Рыженковых, по меркам новой власти, была зажиточной, поэтому, в первую очередь, у них была конфискована земля, скот, часть имущества и ульи. А когда подросли дети, их стали привлекать к тяжелым работам в лесу. Налоги, установленные для таких семей были непомерные, за их неуплату в срок полагался штраф или конфискация последнего имущества. В храме были изъяты церковные ценности и утварь для совершения богослужений. Сергию Андреевичу было предложено отказаться от службы в церкви, на что он отвечал: «как я откажусь – тогда церковь закроют, и я буду виноват…» [7].

В 1923 году Сергей Андреевич был лишен избирательных прав, а в 1926 году его жена Мария Геннадьевна и дети: Анна, Маргарита, Петр, а также из-за службы в церкви сватья Александра Петровна Розанова (скончалась в 1929 году) [8]. Согласно воспоминаниям Марии Сергеевны, дочери о. Сергия, Геннадий Матвеевич Розанов скончался ранее, ок. 1919 года. К 1931 году на некоторое время Воскресенскую церковь закрыли, в 1932 году в селе Якшино была зарегистрирована Воскресенская религиозная община [9]. По состоянию на 1.04. 1931 года Рыженков Сергий священник Сретенской церкви с. Сретение, что в 4 – 5 километрах от с. Якшино [10]. К декабрю 1932 года Сергей Андреевич был произведен в сан протоиерея, и был назначен «служителем культа Макарьевской религиозной общины г. Солигалича» (при Старособорной Успенской церкви на Макарьевском валу) [11].

В 1932 – 1935 годах Воскресенскую религиозную общину возглавляли Черняев Евграф Александрович, бывший священник Иоанно — Предтеченской Толшемской церкви Тотемского уезда [12], Новиков Иван Алексеевич, бывший священник в Николаевском сельсовете Нерехтского района [13], Белков Вячеслав Викентьевич, бывший священник Благовещенской Усть – Толшемской церкви Тотемского уезда [14].

Во второй половине 1937 года протоиерей Сергей Андреевич, вновь священник Воскресенской церкви с. Якшино, попал под проводимую повсеместную операцию по репрессированию. Аресту Рыженкова предшествовало заявление, поступившее в Солигаличское районное отделение НКВД, с просьбой «расследовать дело о контрреволюционной агитации со стороны попа Воскресенской церкви с. Якшино Высоковского с/с Рыженкова Сергея Андреевича…» [15]. «Расследование» долго ждать себя не заставило. Уже 13 октября было составлено обвинительное заключение, приписывающее Рыженкову клевету на Советскую власть, агитацию за срыв выборов в Верховный Совет СССР, высказывание террористических настроений против вождей партии [16], а 14 октября 1937 года тройкой УНКВД Ярославской области осужден к заключению в лагерь, сроком на 10 лет [17]. 30 июня 1992 года он был реабилитирован. [18]. По воспоминаниям дочери Марии, Сергий Рыженков умер в лагере, в Пермской области, в 1943 году, но по рассказам старожилов с. Якшино о. Сергий умер по дороге домой после освобождения из лагеря…

Все сыновья о. Сергия – Петр, Сергей, Михаил и Александр воевали в рядах Красной Армии. Петр, Сергей и Михаил сложили головы в боях на фронтах Великой Отечественной войны, а Александр, который был призван в конце войны, раненый и больной около 4-х лет пролежал в госпитале, а затем остался жить в Ярославле.

Мария Геннадьевна, жена о. Сергия, после ареста мужа вместе с сыном Александром стали жить в д. Якшине, в съёмной квартире. Свой дом, в котором Рыженковы прожили более 30 лет, новая власть приспособила под местное учреждение. В 1952 году Мария Геннадьевна, когда осталась уже совсем одна, переехала в Ярославль к дочери Марии, там и скончалась в 1978 году.

Два старших брата Сергия Андреевича – Александр и Иоанн тоже родились в Якшино. Здесь необходимо отметить, что Александр, Иоанн и Сергей, рано лишились отца, и воспитание взял на себя их дядя, священник Воскресенской церкви Александр Муранов, который смог им всем «дать образование». Все три брата окончили Солигаличское духовное училище и Костромскую духовную семинарию. Александр Андреевич Рыженков, после окончания в 1895 году КДС, был учителем церковно-приходской школы своего родного села Якшина. В июне 1896 года он женился на сироте, внучке протоиерея Успенского кафедрального собора г. Костромы Александра Васильевича. Невского — Любови Николаевне Невской, и в том же году рукоположен в священники с. Серапиха Чухломского уезда, где и служил 11,5 лет. В феврале 1908 года о. Александр скончался, чин погребения был совершен 14 февраля 1908 года.

Другой брат Сергея Андреевича – Иоанн, до 1918 года был священником Николаевской церкви с. Горки — Приселки Галичского уезда [19]. После революции проживал в с. Костоме, около Галича.

Для справки:

Муранов Александр Матвеевич, более 40 лет отдал служению Воскресенской церкви с. Якшино, в священники которой был рукоположен 4 декабря 1860 года, сразу после окончания Костромской духовной семинарии (КДС). В 1877 году Александр Муранов депутат по духовно-училищным делам Солигаличского уезда, в 1878 году член комиссии по устройству Солигаличского духовного училища, в 1890 году награжден скуфьею, 11 сентября 1902 года уволен за штат. 17 апреля 1903 года назначена пенсия 300 рублей в год[20]. Александр Муранов приходился братом матери Сергия Рыженкова, Мурановой Анны Матвеевны.

В 1920 году, при реорганизации Зашугомской волости, эта местность стала входить в Высоковский сельсовет Тормановской волости. В 116 дворах деревни Якшино насчитывалось 251 мужчина и 322 женщины, в 1924 году в 126 дворах проживали 281 мужчина и 307 женщин. В погосте Якшино в это время был всего один двор, в котором проживали 5 мужчин и 4 женщины.

По состоянию на 11.05. 1933 г. на колокольне Воскресенской церкви находились 6 колоколов, с общим весом в 85 пудов (сняты ок. 1935 года – В.Д.) [21].

При сокращении количества сельсоветов Солигаличского района и ликвидации Высоковского сельсовета, деревня Якшино и погост ок. 1938 года вошли в состав Трофимовского сельсовета, ранее включенного в границы Солигаличского района из Тотемского района.

В настоящее время своды алтаря, трапезной, четверика Воскресенского храма провалились, шпиль колокольни уничтожен еще до войны. В тоже время в четверике Воскресенского храма еще сохранились плохо различимые фрагменты масляной живописи, выполненной в 1883 году живописцем Николаем Лихачевым.

Воскресенская церковь относится к памятнику архитектуры федерального значения но, несмотря на это, меры по ее реконструкции или консервации не принимаются.

Деревня Якшино полностью исчезла, последние жители деревни уехали отсюда в середине 80-х годов прошлого века.

Сегодня многочисленная родня Рыженковых проживает во многих уголках России и за рубежом. Хранителями древа Рыженковых являются праправнучки о. Сергия, сестры — Евгения Александровна Шарапина (Рыженкова), руководитель студии ФотоДизайна ArtLook и Екатерина Александровна Рыженкова.

Примечания:

[1] КЕВ. 1898. №16. С. 47.

[2] Белоруков Д.Ф. Деревни, села и города Костромского края. Кострома, 2000.

[3] Статистическое описание соборов и церквей Костромской епархии. Составлено протоиереем Иоанном Беляевым. С-Пб. 1863.

[4] Краткие исторические сведения о приходских церквях Костромской епархии. Справочная книга. Кострома. 1911.

[5] ГАКО. Ф.130. оп.9. д. 2377. 1915 г.; КЕВ. 1902. № 22. с. 626; из семейного архива Рыженковых, Шарапиных.

[6] Из семейного архива Рыженковых, Шарапиных.

[7] Из семейного архива Рыженковых, Шарапиных.

[8] ГАКО. Р-647. оп. 2. д. 2. л. 85 – 88; ГАКО. Р-235. оп. 2. д. 14. л.л. 30-43.

[9] ГАКО. Р-559. оп. 4. д. 16. л.л. 24 – 25.

[10] ГУ ГАНИКО. Ф.26. оп.1. д. 207. л.4.

[11] ГАКО. Р-559. оп. 4. д. 54. л.141.

[12] ГАКО. Р-559. оп. 4. д. 16. л. 28.

[13] ГАКО. Р-559. оп. 4. д. 16. л. 15.

[14] ГАКО. Р-559. оп. 4. д. 16. л. 6.

[15] ГУ ГАНИКО. Р-3656. оп.2. д.2392. т.3. л.754.

[16] ГУ ГАНИКО. Р-3656. оп.2. д.1275.л.1.

[17] ГУ ГАНИКО. Там же. л.19.

[18] ГУ ГАНИКО. Р-3656. оп.2. д.65.т.1.л.103.

[19] КЕВ. 1908. № 6. С. 193; Брезгина Г.В. — 1900, 1910, 1917 г.г.

[20] КЕВ. 1902. № 21. С. 248; КЕВ. 1903. № 11. С. 154.

[21] ГАКО. Р-559. оп. 4. д. 16. л. 47.

Дополнительные источники:

- Памятники архитектуры Костромской области. Каталог. Вып. IV. город Солигалич. Солигаличский район. Кострома. 2002.

- Список населенных мест по сведениям 1870 – 72 годов. Костромская губерния. Т. 18.

- Список населенных мест Костромской губернии по сведениям 1897 — 1907 годов. Кострома 1913.

- Списки населенных мест по Костромской губернии. Вып. 6. Солигаличский уезд. Кострома 1926.

- Списки населенных мест по районам Костромской губернии. Кострома 1929.

- Брезгина Г. В. Алфавитный список священно-церковнослужителей Костромской епархии по состоянию на 1890 г. Кострома, 2009. Т. 1. Алфавитный примерный список священно-церковнослужителей Костромской епархии по состоянию на 1900 г. Кострома, 2009. Т. 2. Алфавитный список священно-церковнослужителей Костромской епархии по состоянию на 1910 г. Кострома, 2010. Т. 3.

Алфавитный примерный список священно-церковнослужителей Костромской епархии по состоянию на 1917 г. Кострома, 2010. Т. 4.